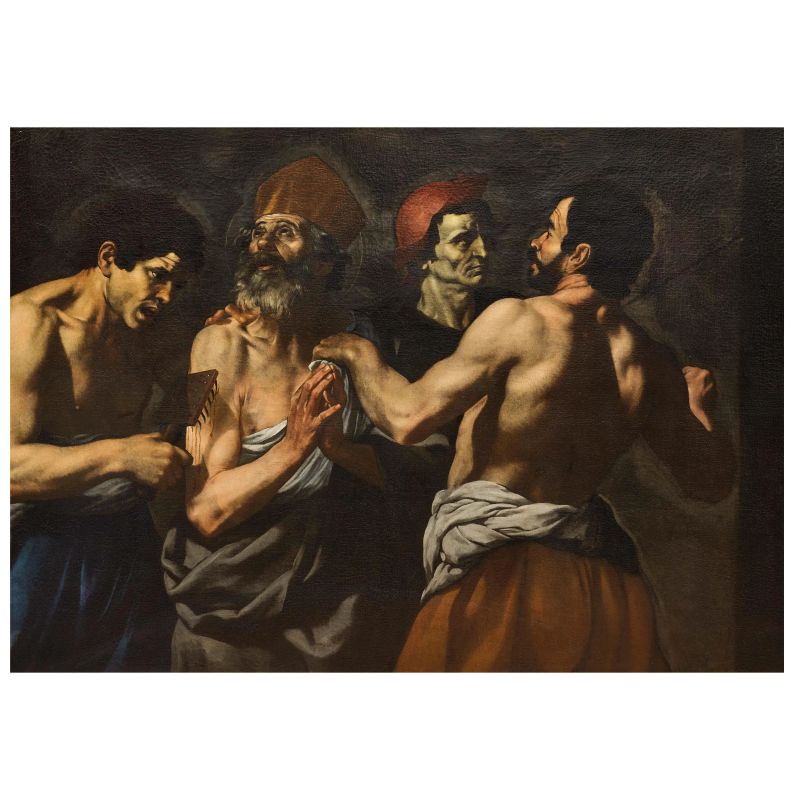

Maestro di Fontanarosa (Giuseppe di Guido?), sec. XVII

MARTIRIO DI SAN BIAGIO

olio su tela, cm 123x173

MARTYDOM OF SAINT BLAISE

oil on canvas, 123x173 cm

Esposizioni

Ritorno al Barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, mostra a cura di N. Spinosa, (Napoli, 12 dicembre 2009 - 11 aprile 2010), Napoli 2009.

Bibliografia

G. Porzio, Contributo alla definizione della personalità e del catalogo del cosiddetto "Maestro di Fontanarosa", in "Studi di Storia dell'Arte", 2007, 18, pp. 273-288;

Ritorno al Barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra, a cura di N. Spinosa, (Napoli, 12 dicembre 2009 - 11 aprile 2010), Napoli 2009, p. 114 (scheda di G. Porzio);

G. Porzio, La scuola di Ribera. Giovanni Do, Bartolomeo Passante, Enrico Fiammingo, Napoli 2014, pp. 22-24, n. 49.

Si riporta qui di seguito la scheda di Giuseppe Porzio pubblicata in occasione della mostra Ritorno al Barocco nel 2009.

“Il soggetto raffigura la ‘scardassatura’ di Biagio, vescovo di Sebaste, ovvero la scorticatura con cardacci di filatore che – secondo la tradizione agiografica – ne precedette la decapitazione, alla fine del terzo secolo d.C. Da un punto di vista storico l’iconografia del dipinto è inquadrabile nella fioritura di immagini di san Biagio associata alla diffusione del suo culto nel territorio meridionale che preluse all’elevazione del vescovo cappadoce a protettore del regno nel 1628, anche a seguito di una precedente epidemia, probabilmente difterica, cui tra l’altro è da collegare la fondazione delle principali fabbriche religiose napoletane intitolate al santo. La ricchezza e la complessità dei nessi figurativi mostrati dal Martirio ne fanno un’opera cruciale per la comprensione degli esiti della cultura naturalistica napoletana. Innanzitutto, lo schema compositivo e iconografico (con il motivo della spoliazione del santo che ancora indossa la mitra episcopale) dipende dalla prima redazione di un prototipo di Filippo Vitale, parzialmente rimaneggiato dalla stessa bottega del maestro ma apprezzabile attraverso la documentazione radiografica, conservato presso il Tweed Museum of Art, University of Minnesota Duluth (inv. D58.x20); schema inoltre ripreso, seppur con varianti, dallo stesso Giuseppe di Guido per l’analogo soggetto inserito nel quarto riquadro a destra del soffitto di San Gregorio Armeno (cfr. scheda OA 15/00216665 del 1995). Il tipo estatico del santo, poi, replica assai da vicino quello della Visione di san Girolamo, nota solo da fotografie, sintomaticamente ascritta a Battistello sulla scorta di un riferimento del Longhi. È assai significativo, infine, che lo scherano a sinistra del santo sia lo stesso modello dello scriba in primo piano nel discusso Gesù fra i dottori, per il Bologna eponimo capodopera di un altro anonimo maestro ‘di area proto-riberiana’, con ‘punti di contatto evidenti con la Cena di Fontanarosa’ (Bologna1994, p. 260; ma il rilievo è già in Causa 1972, pp. 932-933); anzi, considerati l’incertezza della serie ricostruita dallo studioso e il sostanziale isolamento della tela (l’unico dipinto che gli si possa finora del tutto convincentemente legare sembra il San Girolamo già nelle collezioni IRI, attribuitogli da Causa nel 1992), proprio le impressionanti affinità stilistiche e tipologiche, oltre che l’elevata qualità, suggeriscono la seria possibilità che si tratti di prodotti di un medesimo atelier. La collocazione cronologica del san Biagio non dovrebbe discostarsi di molto da quella del San Girolamo in estasi; il 1632, data dell’intervento del maestro nell’intempiatura di San Gregorio Armeno, ne rappresenta in ogni caso il necessario termine ante quem”.